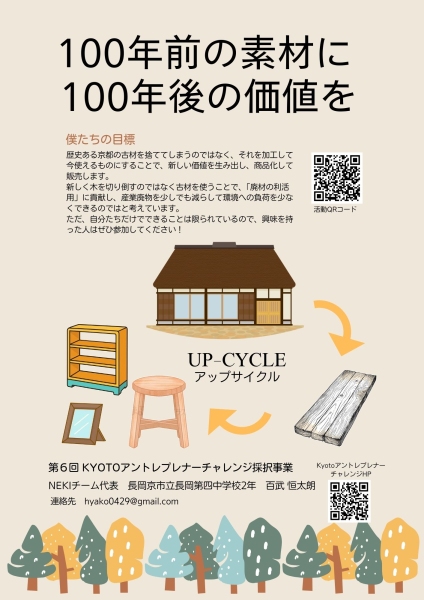

100年前の素材に100年後の価値を

歴史ある京都の古材を廃材にしてしまうのではなく、それを加工して今使えるものにすることで新しい価値を生み出し商品化して販売します。まず京都府や不動産会社さん、職人さんに協力していただき、古材を引き取ります。次に実際に協力してくださる職人さんや、友達を募り、商品化する。次にネットショップ(メルカリ、クリーマなど)やフリーマーケットなどで販売する。それと並行して、学生さんや親子さんに古材を使ったクラフト体験などを開き、古材の良さを知ってもらいたい。 新しく木を切り倒すのではなく古材を使うことで「廃材の利活用」に貢献し、産業廃棄物を少しでも減らして環境への負荷を少なくしたいと考えています。

| ツイート |

NEKIチームはインスタを始めます

インスタではおもに「活動の紹介」、「古材についての紹介」、「古材についての色々」

などや他に発信したいことができたら随時発信していけたらいいと思っています。

インスタグラムを使って世界中の人に僕たちの活動や、古材について、京都の歴史的建造物についてなど、様々なことを知ってもらえてら嬉しいです

投稿日:2026-01-21 18:18:41 Tweet

かなり報告が遅れてしまいましたが、前行った古材を使ったワークショップのことが古材文化の会の会報に乗りました。

思っていたよりも大きめでした

僕たちの活動をより多くの人に知ってもらえて嬉しいです

ワークショップは準備から本番までかなり頑張って準備していたので、とても嬉しかったです。

また、古材文化の会では僕が初めての中学生の会員だそうで、少し嬉しかったです

会報の最後に、「幅広い年齢の人たちが、共通する価値観を持って協力し会える活動を目指します」と書かれていました。

僕もその一員として頑張っていきたいと思いました

ありがとうございます

投稿日:2026-01-21 08:34:11 Tweet

ワークショップとトレードフェアを終えて、このプロジェクトで出た収支は、古材を提供していただいた古材文化の会と、制作を手伝ってくださり、ワークショップの講師もしていただいた志野先生に僅かですが、寄付と、講師料を払いたいと思いました

古材文化の会や、志野先生がいないとできなかったプロジェクトなので、本当にありがとうございました

投稿日:2026-01-17 17:40:10 Tweet

今日、第10回ミーティングがありました

ワークショップをおえて、残りの1ヶ月とちょっとにできる活動を考えました。

第2回ワークショップや、フリーマーケットやマルシェなどで販売したり、インスタグラムで、古材の良さなどを発信するなど色々あります。

他のチームは頑張って活動しています。せめて3月まではなにかをし続けたいです。

最後まで頑張っていこうと思いました

投稿日:2026-01-14 19:48:47 Tweet

⑤古材を見て触って使ってみた感想を教えて下さい

・かっこいいー

・サイズを合わせるのが難しかったです。できたときは嬉しかったです。

・木目の美しさや古い頃の風合いが、とても良かった

・木目が素敵で、技術をカバーしてくれました

・とても滑らかでさわり心地が良かったです

⑥今回のワークショップで、改善点があったら教えて下さい

・事前にもう少しサンプルがあればいいでも楽しかったです

・会場が少し狭かった とても楽しかったです。参加者同士の交流も少しできて良かったです

・もう少し時間をながくしてほしい

でした。

①は学校が多かったので、ワークショップのポスターを掲示していただけるようにお願いしたかいがありました。

②は古材に触れる機会や工作が好きな人など様々でした

③は楽しんでもらえてうれしい

④や、⑥でもあるとおりに時間をもう少し取れたらよかった

⑤全員、それぞれの古材の良さを感じてもらえてうれしい

⑥サンプルは少なかった気がするので、事前に作るべきだった

投稿日:2025-12-25 21:42:18 Tweet

古材ワークショップを行ったときに、ワークショップの感想や、第二回をするときのために、参加してくれた人に、アンケートを書いてもらいました。

それをまとめました

①このワークショップをどこで知りましたか?

・学校 3人

・習い事で誘われて 1人

・古材文化の会にて 1人

・百武さんからの案内 1人

②ワークショップに参加しようと思った理由

・百武さんの活動を知りたかったから

・古材にふれて木工ができる貴重な機会と思ったから

・作るのや工作が好きで、面白そうだと思ったから

・楽しそうだと思ったのと友達に誘われたから、参加するハードルが下がったから

③今日、参加して楽しかったですか?

・はい 6人 ・まあまあ 0人 ・いいえ0人

④時間は十分でしたか?

・はい 3人 ・まあまあ 1人 ・はいとまあまあの間 1人

投稿日:2025-12-25 21:24:37 Tweet

月曜日、第9回オンラインミーティングがありました。

ワークショップの振り返りや2回目のワークショップは行うのかなどを話しました。

ひとまずは目標にしていたワークショップを終わらせることができました。

この先のことは慎重に決めます。

投稿日:2025-12-25 20:48:43 Tweet

土曜日の古材ワークショップで、将棋盤を置く台を作っていた方が家でおじいちゃんと将棋を指している写真を送っていただきました。

古材が生活に溶け込んでいて「古材を身近においてもらうきっかけにしてもらう」という目標も達成できたと思います。

古材というものが身近じゃなくなりつつある現代に少しでも古材を身近に置いてもらえて嬉しいです。

投稿日:2025-12-16 09:40:10 Tweet

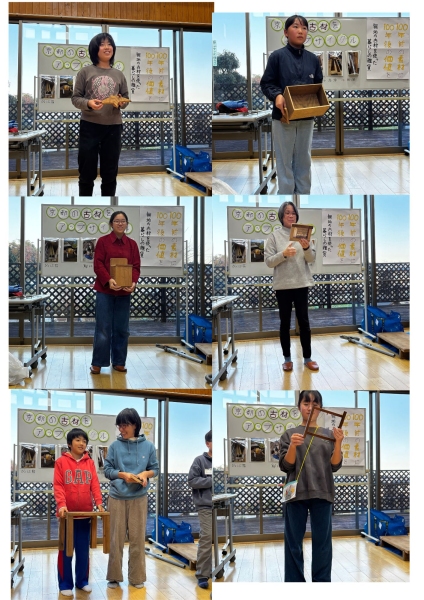

古材ワークショップ作品編

土曜日の古材ワークショップの最後に参加していただいた方々の作品の見せ合いっこが始まりました。

自分の好きな形に切った鍋敷きや、箱、五重塔チームの募金箱、ユニークな形の写真立て、そして中には将棋盤を置く台を作っている方もいました。

皆さんとても満足そうな顔をしていて嬉しかったです。

古材の良さを知り、古材の独特の形を活かし、作品を作っている方も多かったです。

古材の良さを知り、古材にもっと親しむことをこのワークショップを通じて、体験していってくれたとぼくは思います

投稿日:2025-12-15 23:05:55 Tweet

②の続き

長くなりましたが、それほどこのワークショップは普通の生活ではない緊張、忙しさ、トラブルとそれに打ち勝つ力、企画から始まり試行錯誤をくりかえし本番に持っていくという経験、終わったあとに来る達成感、それを経験することができました。

また、古材について知ってもらい、親しみを持ってもらうという1つ目の目標も達成したのではないかとおもっています。

このワークショップは古材文化の会、志野先生、原田さん、メンバー、そのたった1つでもかけていればここまで持ってくることは絶対にできませんでした。

ありがとうございました

投稿日:2025-12-15 00:18:03 Tweet

①の続き

思ったより早めにお客さんが入ってきましたが、あらかじめ分担を考えていたので上手に受付することができました。

1人遅れていましたが他の人を待たせるわけにはいかないと、予定通り始めました。

始まってまず、スピーチをしました。これに一番時間をかけたと言ってもいいぐらいに考え抜いたものなので、噛まずに言えて肩の荷が下りました。

そこから先のことは緊張と興奮であまり覚えていませんが、新聞を見て来てくれた方がいたのがすごくびっくりしました。また、僕の小学校の頃の先生や原田さんが飛び入りで参加してくれて嬉しかったのと、忙しかったのが印象に残っています。

極力、電動のこぎりを使うときにはメンバーか、志野先生がついていたかったのですが、明らかなメンバー不足で、なかなかそうは行きませんでした。

メンバーを増やすか何か対策をしないといけないという課題も見つかりました。

しかし、トレードフェアだけでは知ることのできない「人に何かを教えて、お金をもらう」ということの難しさを知ることができました。これは何かを売ったりお客さんにサービスを提供するよりも難しいことでした。

(続く)

投稿日:2025-12-14 23:52:17 Tweet

昨日古材ワークショップがありました。

本番の前日に、会場に行っておくことになりました。

これまでにないぐらい緊張していましたが、会場に入るとそうでもなく、(明日、ここで自分がワークショップをしているんだ)と思うと、緊張というよりもワクワクや楽しみが勝っていて、すごく不思議な感じになりました。

コンセントの位置や、暖炉の位置、それを考慮してどこでスピーチをするかなどいろいろ考え、本番の緊張をできるだけへらそうとしていました。

ワークショップ当日、スタートが1時30分からだったのですが、その45分前にはついていたのにもかかわらず、机の配置、簡易的な受付の設置、アンケートの準備、スピーチに使う写真をホワイトボードに貼ったり、古材の搬入、工具の設置、サンプルの置き場所などを考えたりしていて、正直、緊張する暇すら与えてくれませんでした。

次回からはもう少し準備する時間が欲しいと思いました。

トレードフェアの時も思いましたが、準備している時間が一番楽しいのだなと思いました

そうこうしてきたところで、お客さんが入ってきました

(続く、、、)

投稿日:2025-12-14 21:14:12 Tweet

今日、このプロジェクトの一番のイベントであるワークショップが今日終わりました

古材文化の会から古材をいただいて、試作をして、広報して、教えれるように志野先生に教えてもらって、これまでしてきたこと、していただいたことが、実った感じがして、すごくふわふわした感じがします。

思わぬトラブルがあったりしましたが、無事終わりました。

この感じは絶対に書き残しておきたいと思いました。

しかし、今日は倒れそうに疲れて体調も良くないので、詳しいことは明日書書かせていただきます。

嬉しいです

投稿日:2025-12-13 22:38:51 Tweet

今日はワークショップ前日です

長岡京市の社会福祉協議会に行って行事保険に入りました

起こってほしくはないですが、もしものためを考えると行事保険は必須だと思いました

いよいよ明日はワークショップです。

緊張していますが、頑張ります

投稿日:2025-12-12 20:24:52 Tweet

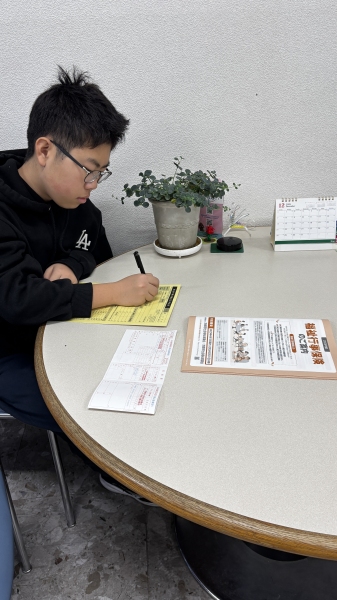

ワークショップ2日前になり、参加する人の名簿や、自分たちの名前が人目でわかる名札やアンケートなどを作りました。

2日前になって、緊張よりも楽しみが勝っています

ワークショップ楽しみます

投稿日:2025-12-11 23:09:14 Tweet

トレードフェアの際に、京都新聞の記者の方に取材していただいたのですが、それが、今日の記事に掲載されました。

しかも思ったよりも大きく掲載されていました。

新聞に乗ったのは初めてなのと、このプロジェクトは自分の夢への1歩というか、始まりです。

その活動が、新聞に掲載されたときの喜びは半端じゃなく、思わずガッツポーズしました。

驚いたのが、学校の先生が知っていたことです。

校長室の前に飾っていただくことになりました

ワークショップ楽しみます

投稿日:2025-12-10 21:22:36 Tweet

今日、第8回ミーティングがありました

ワークショップが、今週末にあるので、応募人数や、保険の話がありました

いよいよ3日後にワークショプと思うと、すごい緊張します

しかし、皆さんに古材の良さを知ってもらうために、頑張ります

投稿日:2025-12-10 20:54:33 Tweet

来週、ワークショップがあります

その時にスピーチみたいなものをしたいと考えています

「なぜこんなことをしようと思ったか」、よく聞かれる「なぜ古材を使おうと思ったのか」

や、古材文化の会や志野さんのおかげでここまでこれたこと古材の良さ等を話そうと思っています。

1週間前ですが、緊張してきました

しかし楽しみです。できる限りの努力はして頑張っていきたいと思いいます

投稿日:2025-12-08 08:24:45 Tweet

トレードフェアには多くのブースも出店していました

自分たちより年上の大学生や高校生の方たちのブースがほとんどで、そこに並んでいるのはすごいなと思う反面、自分たちよりも年下の小学生たちがブースをしていたりしてすごいなとも思いました。

とてもいい刺激になりました

投稿日:2025-12-01 18:54:35 Tweet

昨日のトレードフェアで京都新聞の方に取材に来ていただきました

僕たちが古材をなぜ好きになっのかや、どこからもらった木なのかとか色々な僕らのこときいていただけました。

取材自体が初の経験だったので、緊張しました

取材の時も、来てくださったお客さんも

「なんで古材を使おうと思ったの?」という質問をするひとが多かったです

古材文化の会も自分が初の小中学生の会員だと言っていました

子供は古材というものにあまり関心がないのかなと思いました

だからこそ古材の良さを伝え甲斐があると思ういいきっかけにもなりました

取材していただきありがとうございました

投稿日:2025-12-01 18:27:50 Tweet

昨日、京都大学で、トレードフェアがありました

このときのためにブースの装飾や、商品の制作を頑張ってきたので、商品を2つ売ることを目標にして、頑張ってきました。

当日緊張しながら会場に入り、急いでブースの準備をしました。

いざ始まると本当にお客さんが来てくれるのかと心配になりましたが、意外と興味を持ってくれる人が多く少し安心しました。

実際に立ち寄ってくれる人はブースをしていて忙しいのもあると思いますが、大人の方

が多いと感じました。

小学生や大学生はあまり興味を持ってくれる人が少なかったです。

やっぱり若い人よりも大人の人のほうが興味を持ってくれました

次はワークショップです

頑張っていきます

投稿日:2025-12-01 17:48:26 Tweet

今日、古材文化の平井さんに古材をいただきました

ワークショップに使いやすいように、柔らかい桐の木などをわざわざ選んでいただきました。

このプロジェクトは古材文化の会の協力がなければ大変だったと改めて思いました

11月30日に伏見区で古材市があります

残念ながらトレードフェアと日程が被って行けませんが、次回は是非行きたいです

投稿日:2025-11-23 20:32:46 Tweet

長岡京市役所と児童館にワークショップのチラシを置いてもらうお願いに行きました。

市役所は民間のチラシはおけないと言うことでしたが、京都アントレプレナーチャレンジの採択事業だと説明すると「検討します」といってくれました。

たくさん人が集まってほしいのでおいてほしいと思いました。

投稿日:2025-11-14 17:15:02 Tweet

ワークショップに初の申し込みが来ました

嬉しいです!!!

昨日、メディアリリース用の資料を原田さんが京都新聞社に送ってくださいました

明日は市役所に、ワークショップのポスターを掲示してもらえるようにお願いしに行きます

参加者上限目指します

投稿日:2025-11-13 20:38:08 Tweet

今日はミーティングでした

3週間での活動を共有したあと、ほかの人への感想でした。

他にワークショップに人ひとが集まっていないので、その解決方法を聞きました

引き続き頑張っていきます

投稿日:2025-11-12 18:11:49 Tweet

僕たちのチーム名はNEKI-ネキ- と言います

ネキは、京都の古い言葉で、近くや側になどの意味があります。

僕のおばあちゃんもよく使っていました。

京都の古材を身近に感じてほしいし、僕たちの商品をずっと側においてほしいと思いこのチーム名にしました。

ChatGPTでロゴを作ってみました。

古民家と自然のイメージを入れました。

投稿日:2025-11-09 18:47:16 Tweet

トレードフェアに向けてブース準備をしました

どんな古材がどんなふうに使われているかを知ってほしいので元の古材を解体して、洗っている写真をラミネートしました。

トレードフェアだけでなくワークショップにも使いたいです。

投稿日:2025-11-09 18:00:26 Tweet

今日、メンバー3人で、今まで作って来た物の仕上げのオイル塗りをしました。

オイル臭くて大変でした

トレードフェアまでは制作はラストだと思います

また時間があれば、どんどん作って行きますが、ラストになるかもしれません。

投稿日:2025-11-03 19:47:39 Tweet

土曜日、しのさんのところに行って、試作をしに行きました

これから中学校の期末テスト期間に入るので、商品の制作がそろそろ終わらないと、と思っていましたが、順調に進むことが出来ました。

また新しい商品の試作をしていて4つほど新作が完成しそうです

楽しみにしておいてください

投稿日:2025-11-03 15:49:14 Tweet

12月のワークショップを行おうと思っていた中央生涯学習センターですが、大きな音を出しては行けないそうです

木工のワークショップでは電動ののこぎりなど、大きな音が必ず出ていしまうのでどこかいい場所はないかと探していると、西代里山公園という大きい公園の管理棟を貸し出しているそうなので急遽連絡をしました。

するとokが出ました。

しかも環境問題の解決に関わっていると無料で貸していただけるそうです。

それとやっぱり1000円じゃ人は集まりにくいと思って、アントレプレナーシップ開発センターの原田さんに相談すると

「あなた達が、苦労して古材もらって下準備している以外に、古材文化の人もその古材集めるのに手間をかけ、あなた達に引き渡しと、これらの作業にかかった時間に、京都府の最低賃金をかけたら、いくらになりますか?

自分達の提供するサービスを、安くするのは、それらの労力を低く評価していることになります」

という意見をもらいました。確かに言っている通りだと思ったので、値段は変えないことにしました。

今急いで新しいポスターを作っています

投稿日:2025-10-30 20:13:19 Tweet

今日は、トレードフェアに向けて商品を製作しました。

作品を作っていましたがメンバーSがのみで手を打ちました。 痛いです。(S)

今日のみを初めて使いました。のみとは、彫刻刀の平刀を大きくしたような物です。

金づちでのみの後ろを打って木を削ります。

初めて使ったのですが、みんな上手に使えました!!

怪我は、気を付けます。

S

投稿日:2025-10-25 16:18:51 Tweet

今日はメンバー2人で5,6年生のクラスにワークショップのポスターを紹介してきました。

5,6年生のクラス3人で分担してポスターを読みに行きました。各クラス反応が違うくて面白かったです!例えば先生がほめてくれたり、「行ってみたい!!」という反応が多かったです。ほかには、「値段が高いー」などという声もありました。

みんな来てくれたらいいなと思いました。今週末も製作を頑張りたいです。

R

投稿日:2025-10-24 17:39:24 Tweet

先日、古材文化の会の平井さんからワークショップに使う古材を分けていただきました

昔、屏風が入っていた大きな箱です

家に持ち帰り友達にも手伝ってもらい解体し洗いました。

解体するのは硬くて難しかったです。

洗うのは、黒いすすがじゃんじゃん出てきて面白かったです

全部きれいに洗ってしまうと古材独特の古びた感じがなくなってしまうのですが、ワークショップでつくる小物は食事の時に使うものなので出来るだけ綺麗にしたいという思いもあり難しいところでもあります

投稿日:2025-10-23 20:13:08 Tweet

昨日は5回目のオンラインミーティングがありました

メンバーの2人が風邪で参加できませんでしたが2週間の間の活動報告をしました

11月のトレードフェアに向けて商品づくりを進めたいです

小学校でワークショップの案内を貼ってもらっているのですが応募がないので少し様子を見てからどうするか考えたいです

投稿日:2025-10-23 20:02:09 Tweet

メンバー3人が行っている小学校にワークショップのポスターを貼っていただきました

長岡第5小学校の校長先生(春名先生)のところに行って、小学5、6年生のクラスにポスターを貼ってほしいとお願いすると、快く了解してくださいました。

ので、小学生のメンバーで、分担して各クラスにはりにいっています。

応募くるといいな

投稿日:2025-10-19 10:30:57 Tweet

今日は亀岡市と京都市の間にある平井さんの実家に行って、ワークショップで使う古材をいただきにいきました。

そこはとても山奥で、ジブリの世界みたいで、とてもワクワクしました。

初めて見るものがたくさんでした。

かやぶきの古民家に入らせていただいて、かやぶきの天井やすす竹の様子が勉強になりました。

古材を高圧洗浄機で洗うとすすや汚れが取れて、きれいになりました。

初めて使う高圧洗浄機が面白かったです

いただいた古材の中で印象的だったのが、大きな屏風入れの箱でした。無垢の木で作られたワークショップにぴったりの素材でした。

大切に磨いて、使おうと思います

また、柿やキウイなどの果物狩りもさせていただいて、とてもいい日になりました。

平井さん ありがとうございました

投稿日:2025-10-13 19:36:19 Tweet

昨日、志野さんのところに行って電動糸ノコギリの使い方を教えていただきました。

ノコギリの刃の変え方や切り方などを教えてもらいました。

しかも、作業しやすいようにと、電動糸ノコギリを貸していただきました

ありがとうございます

投稿日:2025-10-13 07:24:18 Tweet

万博に行ってきました

世界一の木造建築に認定された大屋根リングにはたくさんの木が使われていて

まもなく閉幕ですが、その先どうなるのか気になり、調べてみました

大屋根リングの、ほとんどの部品をベンチや、バス停に再利用しするそうです。また、北東側の約200mを現地に残し、リングとその周辺を大阪市が、「市営公園」として整備する方針で合意したそうです。

万博が終わったからといって廃材にしない。

これもまた持続可能な社会への一歩だと思いました。

出来たら再利用の割合も知りたいと思いました。

投稿日:2025-10-12 07:44:51 Tweet

このプロジェクトの目標であるワークショップを12月13日に「長岡京市中央生涯学習センター(バンビオ)の学習室3」ですることが決まりました。

(場所はバンビオから西代里山公園管理等に変更しています)

その告知としてチラシを作りました。

ワークショップは、このプロジェクトの最終目標なのでかなりの時間をかけて、アントレプレナーシップ開発センターの原田さんやメンバーの意見を取り入れて、12回ほど改良に改良を重ねて完成させました。

キャンバやGoogleフォームの使い方など初めてのことがたくさんありましたが、とてもいい知識になりました。

よければぜひ来て下さい

投稿日:2025-10-09 20:39:36 Tweet

今日は、第4回ミーティングがありました。

現状の進歩とそれの質問いただきました。

先週は試作とチラシ作りだったのですが、今週、来週も試作を頑張りたいです。

また、進めてはいたものの、活動報告に上げれなかったチラシ作りの話もアップしていきたいです。

投稿日:2025-10-08 18:49:17 Tweet

昨日、志野さんのところで試作をした後、少し続きをしました

前回作ったカフェ風プレートはコーナンの集成材で作ったものだったのですが、今回は古材で作ってみました。

すると集成材よりも古材の方が硬いことがわかりました。

しかし1時間30分〜2時間ほどで完成しました。

なのでワークショップには向いているのかもしれないと思いました。

投稿日:2025-09-28 10:28:37 Tweet

今日、試作品を作りに行きました。

新しく仲間になった清志郎君と初めての試作でした。

今日はワークショップで作ろうとしている商品の大体の形に切って、印をつける作業をしま

した。

人数も2人でやったのでサクサク進みました。

1人よりも人数がいる方が楽しく、ワイワイとできたので、よかったです。

投稿日:2025-09-27 19:48:50 Tweet

今週、先週、先々週とテスト週間でアップしたいことがたくさんあります。

今回は、古材文化の会の白石さんが写真を送ってくださったので紹介します

古材文化の会は古いもの全てを廃棄して、作り直すのではなく、使えなくなった部分だけを新しいものに変えて、古いものの良さを残しているそうです。

特に印象に残ったのは、左側の柱を古いものをそのままにしておいて、根本の部分に新しい木を入れている画像はインパクトがありました。

こんなことが本当にできるのだろうか、とびっくりしました。

古材文化の会の古いものを大切に、使えなくなったところだけを新しい素材で作る。

すごいいいなーと思いました。

右側は常に雨風にさらされる玄関ひさしの側面の部分だけを新しい素材にしたものです。

こっちもすごい技術がいるんだろうなと思いました。

古いものをそのままにして、使えなくなった部分だけを新しい素材で作る。

その活動にすごい、いいなと思いました

投稿日:2025-09-27 09:39:34 Tweet

今日第三回目のミーティングがありました

新たに2人のメンバーを追加してミーティングをしました

さらにわいわいやっていきたいと思いました

今回も経過報告とそれに対する質問、感想をいただきました。

メンバーも増えたので、次回のミーティングまでに試作を進めていきたいと思います。

投稿日:2025-09-24 19:17:45 Tweet

試作品第二号は、自宅でカフェが楽しめるカフェ風プレートです。

マグカップとお菓子が置けます。

この木は試作なのでコーナンの集成材で作りました。古材と比べると、安っぽく見えてしまいました。

また、簡単に作れて、時間もかからないので、ワークショップに向いているのかなと思いました。

投稿日:2025-09-21 17:04:56 Tweet

今日は、兄がテスト期間中なので妹の私と新しく仲間になってくれた友達と試作品を完成させました!!!

仕上げのヤスリをかけてひもを通して完成。

高さを合わせたりして工夫しました。

この古材は、昔の扉の飾り部分だったものです。もともとあいていた釘穴をうまく利用してそこに紐を通しました。

古材を使った鍋敷きの完成です。

投稿日:2025-09-21 10:10:43 Tweet

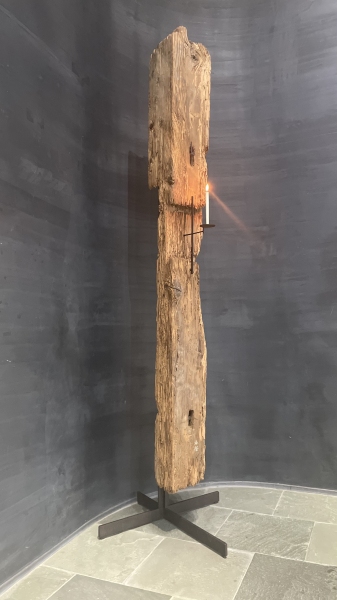

古材文化の会の白石さんが会員の浦辻さんという作家さんの作品の写真を紹介してくれました。

浦辻さんの作品は古材の朽ちた部分も上手に使われていてその迫力とアイデアに驚きました

まさに100年前の古材を芸術的に表現されています。

僕たちも浦辻さんの作品のような古材を活かしたものづくりのアイデアを考えたいです。

・・来週中間テストがあるので、頑張りたいのでしばらく制作は中断してます・・

投稿日:2025-09-14 10:47:09 Tweet

昨日、二回目のミーティングがありました

今回のミーティングで、経過報告とそれに対する質問をいただきました。

原田さんから褒めていただいたので、これからも頑張っていきたいと思いました。

また次回のミーティングまでに収支計画を作るという宿題もあったのでこれからも頑張っていきます

投稿日:2025-09-11 20:01:31 Tweet

前回、志野さんに試作をしに行かせていただいた時に、家でもできる課題として、

「古材についている釘や端材をとる。」

「試作品にやすりをかける」

「オイルを塗る」

の3つを宿題としてやってきてと言われたので、やってみました。

妹と2人でやったので作業が分担できてスムーズに行きました。

これである程度の人数がいるとスムーズに作業が進むことがわかりました。

少しプロジェクトの人数を増やしたいなと思いました。

投稿日:2025-09-08 08:36:30 Tweet

昨日、古材文化の会の平井さんからいただいた古材を、志野さんに工房を貸していただいて試作をしました。

志野さんに「卓上丸のこ」と「卓上ボール盤」を貸していただき、木材を切り穴をあける作業をしました。

すごいワクワクしました。

今までノコギリやきりしか使ってこなかったので良い経験でした。

木を一瞬で切ったり、穴を空けるので、ケガには細心の注意をしながらしました。

特に、キックバックという何らかの理由で切っていた木材が切れなかったり、切っている途中に手を離したりすると、防止装置がついているとはいえ、刃の勢いにのって木が飛んでくることがあるとのことです。

安全に頑張ります。

投稿日:2025-09-07 22:04:42 Tweet

昨日、京都が古材を廃材にしないようにどのような取り組みをしているのかを聞くために

京都府林業振興課に話を聞こうとメールをしたらこの課では古材を扱っていないそうです。

そこで古材文化の会の事務局長の白石さんに繋いでいただきました。

白石さんは様々な質問に答えていただきました。

木の種類、どんなところで使われているか(柱、床など)や、古材文化の会は「協力」して古材を持ってる人の情報を教え合い、余っている古材を「譲」ってもらい、それを新しく使う人に渡すなどの活動を行っていることを教えてもらいました。

古くなってきたから壊すのではなく、古い部分を修復して使う。

持続可能な社会は協力と譲り合いから成り立つ

とても重く、考えさせられる言葉もいただきました。

たくさん学べて、考えさせられました

ありがとうございました

投稿日:2025-09-05 21:37:51 Tweet

長岡京市の住宅営繕課に、問い合わせました

長岡京市では古材を廃材にしないために何か対策をとっておられるのかをメールで聞きました。

しかし、長岡京市が実施する解体工事においては、

解体時に発生する廃材等の再利用は特に実施しておりません。

とのことでした。

少し残念でした。

このプロジェクトで少しでも多くの人に古材に関心をもって欲しいと思いました。

投稿日:2025-09-03 17:45:41 Tweet

今日は、古道具屋さんで、どんなものを販売しているか、どんなものを販売したら良いかを見にいきました。僕たちの作るものを欲しいと思ってくれる人はきっと古いものが好きな人が多いと思ったからです。

GALLERY SONという京都市内にあるお店に行きました。

GALLERY SON(WIFE&HUSBAND)とは、日本から海外にかけての様々な古いものやコーヒーなどを販売しておられます。

お店の方がたくさんのことを話してくれました。

昔のものは昔にしか使われていない木材がある話や、

今とは違い昔は機械で大量生産するのが難しいので1つ1つ手作りのため現代とはガラスの揺らぎ方が違うなど様々なことを教えてもらいました。

意外だったのは、こういう店に来る人はてっきり古いものが好きで来てる人が多いのかと思っていたのですが、お店の雰囲気を見て立ち寄る人も多いそうです。

今日もたくさん学ぶことができました。

投稿日:2025-08-31 19:47:00 Tweet

8月30日

アントレプレナーシップ開発センターの原田さんの紹介で、古材文化の会の倉庫を見に行くことができました。

古材文化の会とは、建物の持ち主の方を対象として木造建築の活用や再生の相談を受けたり古民家の調査や解体情報の整理・発信を行うなど、木造建築や木の命を活かすための活動や、市民が建築職人の技術を学ぶ甲乙塾などの講習会や、会員の交流を兼ねた再生建築研究会などを開催しておられます。

今回、古材文化の会の平井さんという方に倉庫を見せてもらいました。

そこには、建具やふすま、たんすなどが多く置かれていました。

また、平井さんには古材の種類、どこの部分に使われていたか、などなどたくさんのことを教えていただきました。

しかも少し古材を分けていただきました。

今回印象に残った言葉は、「無垢の木」という言葉です。

無垢の木とは、接着剤を使わずそのまま製材品として利用する木材のことを指します。

無垢の木の反対に接着剤などで、薄い木材を繋ぎ合わせた集成材などがあります。

今回のプロジェクトで使いたいと思っているものがまさに無垢の木だったので、すごく勉強になりました。

ありがとうございました

投稿日:2025-08-31 17:14:27 Tweet

先日、紹介したパンフレットですが、アントレプレナーシップ開発センターの原田さんに確認してもらい、ついに完成しました!!

嬉しい

キャンバというアプリを使って作りました。

このパンフレットがあれば、簡単に分かりやすく人に自分たちのやってる事が伝えれるのでは、と思い作りました。

このパンフレットを作る事によって、モチベーションもさらに上がったのでこれからが楽しみです。

投稿日:2025-08-25 20:12:51 Tweet

今日、学童の時にお世話になった木工が得意な方(志野さん)に会うことができました。

志野さんは、西山に自分の工房を持っておられ、そこで製作したものを販売しておられます。

志野さんは木について詳しくとても勉強になりました。

しかも、木を加工する場所を貸してくれて、アドバイスまでしてくれるそうです。

とても嬉しく、さらにやる気が出てきました。

が、もちろん課題も見つかりましたので、頑張って取り組んでいきたいと思っています。

投稿日:2025-08-23 17:39:14 Tweet

これから先、協力してくれる人や応援してくれる人が必ず必要になります。

その方々に簡潔に分かりやすく自分たちの活動を知ってもらうために、パンフレットを作ってみました。

今、原田さんに確認をとっているので楽しみにしていてください。

投稿日:2025-08-22 23:23:32 Tweet

木工に詳しい方と実際に会う事になりました。

技術や知識、アドバイスなど吸収できることはたくさんあると思うので、たくさん吸収したいと思います。

投稿日:2025-08-21 19:59:34 Tweet

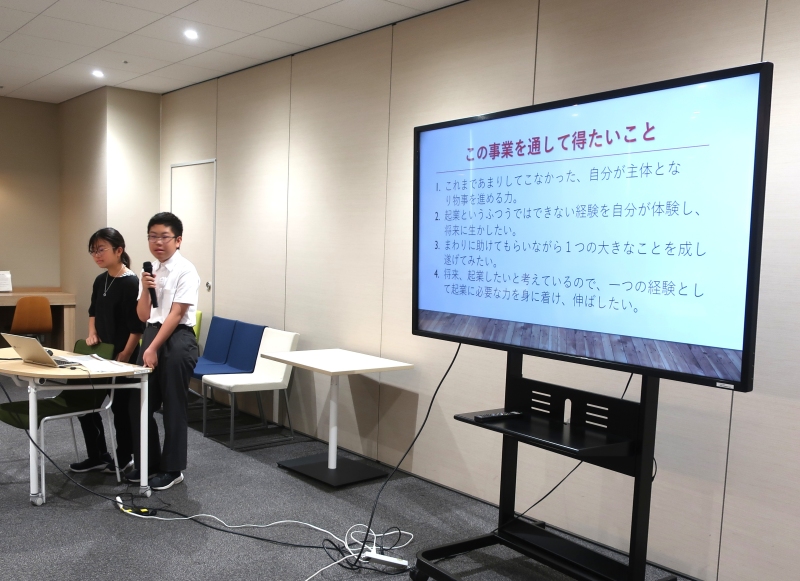

今回、初めてのミーティングがありました。

今回のミーティングで他の人の話を聞いて、次のミーティングまでにしたいことがいくつか出てきました。

・何を作るかをある程度決める

・古材じゃなくて良いので、試作品を作ってみる。

・木工に詳しい方とメールだけではなく、実際に会って、話す。

・仲間を増やす。

を少しずつで良いから進めていきたいです。

投稿日:2025-08-20 18:14:07 Tweet